Der Preis der Stiftung

Die Stiftung prämiert Projekte die in besonderer Weise „Best-Practice-Charakter” haben und sich zur Nachahmung empfehlen. Dazu ruft die Stiftung im Wettbewerb Städte, Gemeinden, Institutionen, Universitäten, Vereine und Private auf, sich zu bewerben. Der Preis ist mit 15.000,- Euro dotiert und wird feierlich an repräsentativen Orten verliehen.

Stiftungspreis 2004

Das beste Konzept für innerstädtisches Wohnen

Das beste Konzept für innerstädtisches Wohnen

Von Christiane Harriehausen

Eine Stadt lebt von ihren Bewohnern. Nur wenn es gelingt, alle Generationen von der jungen Familie bis zum Rentner in den Innenstädten zu halten, bleiben gesunde Sozialgefüge auf lange Sicht bestehen. Allerdings ist, vor allem in den westdeutschen Metropolen, bezahlbarer Wohnraum, der den Ansprüchen möglichst vieler Altersklassen entspricht in der Innenstadt Mangelware. Viele Menschen sind gezwungen ins Umland zu ziehen, weil sie sich das Leben in der Stadt einfach nicht leisten können, oder keinen geeigneten Wohnraum finden, der ihren Bedürfnissen entspricht. Ältere Bewohner müssen ihre Wohnungen aufgeben, weil sie nicht barrierefrei gebaut sind. In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung dieses Themas hat die gemeinnützige Stiftung „Lebendige Stadt“ ihren mit 15 000 Euro dotierten Stiftungspreis in diesem Jahr für „Das beste Konzept für innerstädtisches Wohnen“ vergeben. Aus insgesamt 114 eingereichten Bewerbungen wählte die Jury unter dem Vorsitz des Düsseldorfer Architekten Christoph Ingenhoven einstimmig das „Generationenhaus Heslach“. Es wurde von der Sozialverwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart entwickelt und aus der Jahrhunderterbschaft der „Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung“ finanziert.

Nach Ansicht der Jury entspricht das „Generationenhaus Heslach“ den wichtigsten aktuellen Anforderungen an innerstädtisches Wohnen auf beispielhafte Weise.

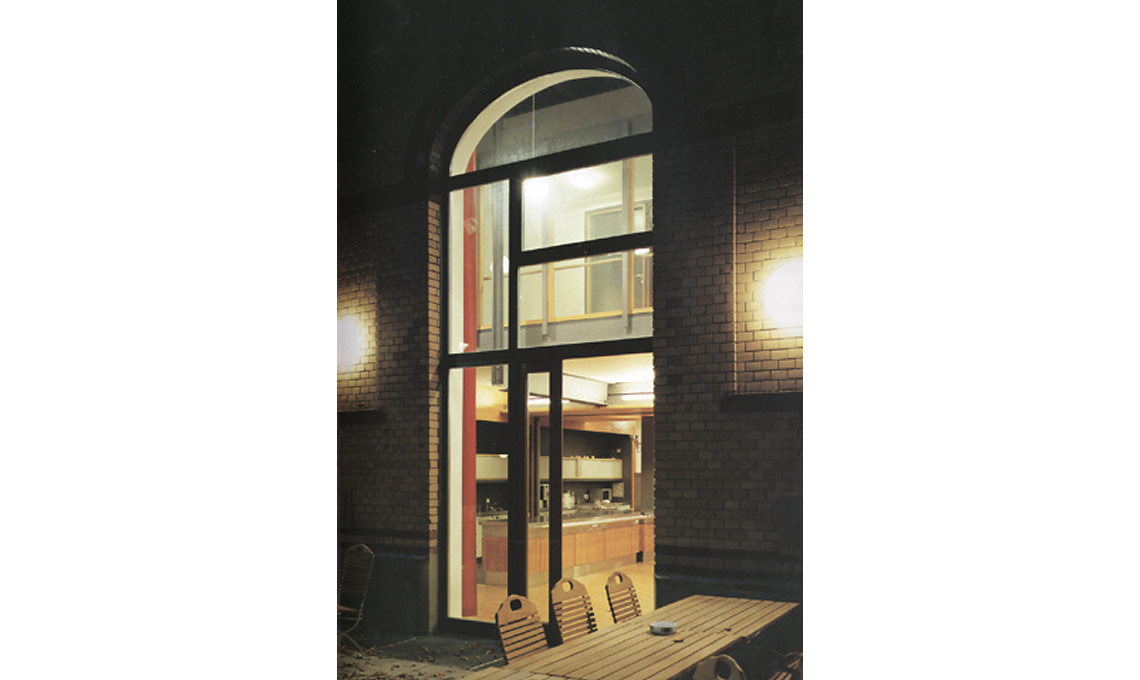

„Hier geht es um das Zusammenleben verschiedener Generationen und Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen“, begründet die Jury ihre Entscheidung. Auch architektonisch konnte das Konzept überzeugen. Das vom Stuttgarter Büro „Drei Architekten“ (Kai Haag, Sebastian Haffner und Tilman Stroheker) unter der Projektleitung von Harald Konsek geplante und errichtete Gebäudeensemble passt sich perfekt in das innerstädtische Umfeld ein. Alte nicht mehr genutzte Industriebauten konnten sinnvoll umgewandelt und mit attraktiven Neubauten kombiniert werden.

Das Nutzungskonzept umfasst verschiedene Alters- und Zielgruppen. Neben Appartments für jüngere und ältere pflegebedürftige Menschen, gibt es Funktions- und Sozialräume, ein Familien- und Nachbarschaftszentrum, ein Initiativzentrum, einen Internet-Raum speziell für Senioren, generationenübergreifendes Wohnen, Küchenbetrieb mit Cafeteria und Mittagstisch, Räume für derzeit 17 Vereine und soziale Gruppen, für Läden, Büros, Arztpraxen und einen großen Feiergarten. Allein in diesem Jahr fanden im „Generationenhaus Heslach“ 1150 Veranstaltungen statt.

Neben dem Preisträger wurde fünf weiteren innerstädtischen Wohnkonzepten von Seiten der Jury eine Anerkennung ausgesprochen: „Gartenstadt Atlantic“ in Berlin, „Das Leipziger Selbstnutzerprogramm“, der „Aegidienhof“ in Lübeck, „Das Filmtheater“ in Hannover und die „Wohnbebauung Moritzstraße“ in Essen.

Bei der Gartenstadt Atlantic, die zwischen 1926 und 1929 nach Entwürfen des deutsch-jüdischen Architekten Rudolf Fränkel in Berlin errichtet wurde, lobte die Jury die behutsame Sanierung durch das Architekturbüro bf-Architekten, die dem Charakter und der architektonischen Qualität der Wohnanlage gerecht wird. Hervorgehoben wurde auch das multiethnische Kulturprogramm und die Mieterpartizipation. Die Gartenstadt Atlantic hat nach Ansicht der Jury Vorbildfunktion und eine hohe Signalwirkung im Umgang mit historischer Bausubstanz.

Eine Anerkennung erhielt auch „Das Leipziger Selbstnutzerprogramm“, mit dem Leipzig dem nach der Wende einsetzenden Trend zur Wohneigentumsbildung vor den Toren der Stadt begegnet ist. Durch die Möglichkeit zur preiswerten Übernahme unsanierter Bausubstanz durch eine künftige Eigentümergemeinschaft wird zunächst die Sanierung leerstehender innerstädtischer Gebäude möglich. Potentielle Eigentümer bleiben in der Stadt und verhindern durch ihr Engagement den weiteren Verfall des Quartiers. Dabei initiiert Leipzig mit geringen Mitteln – zwei Prozent der Gesamtinvestition – private Investitionen. Dies sei ein beispielhafter Ansatz auch für andere Kommunen, betonte die Jury.

Wie lohneswert die Wiederbelebung gewachsener Innenstadtlagen ist, zeigt auch das Projekt „Aegidienhof“ in Lübeck. Nach dem Motto „Neue Visionen für alte Mauern“ wurde hier ein attraktives, selbstgenutztes Wohnprojekt mitten in der Lübecker Innenstadt geschaffen mit einem einladenden Gartenhof, einem Stadtteilcafé, mit Ateliers und Büroräumen. Die 50 Einzelbauparteien leisten mit ihrem Projekt somit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung lebendiger Gemeinwesen, begründete die Jury ihre Entscheidung. Das Projekt könnte auch andere Städte dazu ermutigen, über lohnenswerte Alternativen der Immobilien- und Quartiersentwicklung nachzudenken.

Ein typisches Problem vieler Innenstädte, die Verödung nach Ladenschluss, greift das Projekt „Das Fenstertheater“ im Zentrum von Hannover auf. In phantasievoller Weise werden hier „funktionslose Räume“ wie Brandwände und Dächer von umliegenden Park- und Kaufhäusern genutzt, um innerstädtisches Wohnen durch das Aufsetzen von Einheiten zu ermöglichen. Dadurch wird die Innenstadt rund um die Uhr erlebbar. Nach Ansicht der Jury ist der Entwurf eine frische, unkonventionelle Antwort auf die Ausschreibung, die sich nicht durch die Frage nach der Realisierbarkeit der Idee eingeengt fühlt.

Eine Anerkennung erhielt auch die „Wohnbebauung Moritzstraße“ in Essen. Sie soll als Pufferzone zwischen der Neubebauung des ehemaligen Festwiesenareals durch die Messe und der bestehenden urbanen Struktur dienen. Bei der Planung der innovativen Wohnbebauung setzen die Architekten bewusst auf ein städtebauliches Konzept, das als Haus im Haus wahrgenommen werden soll, beschreibt die Jury die Besonderheit des Projekts. Die Einzelbaukörper sollen wieder zu einer Großfigur zusammengefasst werden und bilden zur zukünftigen Messeallee und Moritzstraße einen Blockrand analog der vorhandenen Bebauung.

Die Jury

Christoph Ingenhoven, Juryvorsitzender

Geschäftsführer Ingenhoven Overdiek Architekten

Dr. Rolf Böhme

Oberbürgermeister a.D. von Freiburg

Dr. Albrecht Buttolo

Sächsischer Staatssekretär für Städtebau und Wohnungswesen

Jens Friedemann

Redakteur Frankfurter Allgemeine Zeitung

Dr. Roland Gerschermann

Geschäftsführer Frankfurter Allgemeine Zeitung

Hermann Henkel

Geschäftsführer des Architekturbüros HPP

Willi Hoppenstedt

Stellv. Sprecher der Geschäftsführung GWG und Stellv. Vorstandsvorsitzender SAGA

Friedel Kellermann

Geschäftsführer des Architekturbüros RKW

Prof. Volkwin Marg

Geschäftsführer des Architekturbüros von Gerkan, Marg & Partner

Manfred Ruge

Oberbürgermeister von Erfurt

Prof. Reiner Schmidt

Dozent Hochschule Anhalt (FH), Gemeinschaftsaktion „Stadt im Wandel“, Redaktion Stadtumbau / „Die Wohnungswirtschaft“

Roland Vogelmann

Geschäftsführer der Schwäbisch Hall Stiftung bauen-wohnen-leben